YOGA - YOGAthérapie - Thérapie holistique

Centre de Recherche Indépendant de Yoga Adapté

Ecole de Yoga - Pour votre équilibre et votre bien-être

|

|

INSTITUT LEININGER

YOGA - YOGAthérapie - Thérapie holistique Centre de Recherche Indépendant de Yoga Adapté Ecole de Yoga - Pour votre équilibre et votre bien-être |

|

- Un bon mental, une bonne philosophie de vie, un corps souple et fort pour mieux vivre sa vie -

Fiche pédagogique : précision et rigueur

Fiche pédagogique : précision et rigueur

Etymologiquement,

la “pédagogie” est la guidance de l’enfant selon la composition radicale

grecque du terme. On a parfois parlé de “andragogie” qui s’adresse alors

à l’homme au sens large, donc, l’adulte. J’ai parfois tenté de l’utiliser pour

sa justesse, mais l’ai rapidement délaissé du fait qu’elle en desservait le sens

qui devenait un obstacle à la compréhension des auditeurs.

Etymologiquement,

la “pédagogie” est la guidance de l’enfant selon la composition radicale

grecque du terme. On a parfois parlé de “andragogie” qui s’adresse alors

à l’homme au sens large, donc, l’adulte. J’ai parfois tenté de l’utiliser pour

sa justesse, mais l’ai rapidement délaissé du fait qu’elle en desservait le sens

qui devenait un obstacle à la compréhension des auditeurs.

Ce second terme est rarement utilisé car, pour une fois, par son étymologie, il

est moins judicieux et moins appliqué à la chose que le premier qui rappelle, en

plus de son sens originel, que nous sommes des enfants face aux connaissances à

acquérir.

Toute transmission exige la précision sémantique, pédagogique, technique,

psychologique afin que le message soit bien compris, qu’il ne subisse aucune

déformation ni distorsion et qu’il s’applique parfaitement aux demandes et

besoins des apprenants.

Cet objectif de précision et de rigueur demande aussi, par exemple, que l’on

tienne

compte des conséquences de la sédentarité sur la majorité des pratiquants et des

mauvaises positions que l’on doit veiller à ne pas accentuer chez eux.

Sacré travail !

La rigueur du corps est dans ses réponses physiologiques qui se font selon des

lois précises qui n’ont de but que sa protection, sa sauvegarde, sa sécurité. La

précision se trouve dans le déroulement des grandes fonctions et aussi de celles

plus ténues pourtant indispensables.

Douceur et bienveillance.

Si la démarche demande douceur et bienveillance, elle exige la rigueur car

aucune mollesse ne saurait ni ne pourrait servir un enseignement. En aucun cas

le Yoga rime avec laisser-aller.

Un exemple en est dans la posture sur les talons qui doivent être joints, quitte

à utiliser un support en cas d’inconfort. Cette règle est indispensable pour la

souplesse et la santé des chevilles (risque d’entorses à répétition), pour le

bon positionnement du bassin qui se trouve à la hauteur souhaitée pour bien

disposer la colonne vertébrale, agir sur la fonction respiratoire et pour bien

d’autres avantages au point de vue du corps dans son ensemble.

Le terme “rigueur” peut poser quelque problème car souvent employé de façon

contraignante et pénible. C’est ce que l’on retrouve dans les définitions

proposées par le Centre national de ressources textuelles et lexicales

(C.N.R.T.L.) :

- “dureté pénible insupportable”,

- “dispositions répressives”,

ainsi que “raideur,

dureté, sévérité, inflexibilité”.

Selon

la même source, on trouve comme définitions possibles :

Selon

la même source, on trouve comme définitions possibles :

- “exactitude, précision”… et

aussi :

- “manière stricte d’appliquer les lois”.

Rigueur dans le cheminement.

Cette exactitude se retrouve, par exemple, en plus de ce que j’ai pu écrire plus

haut, dans l’exigence du respect de l’ordre dans la prise de la posture et aussi

lors de son retour.

Le dernier numéro de la revue y a consacré un article précis (“La posture et

ses étapes”).

On trouve cette logique dans la posture de la Chandelle évoquée dans Drish 175,

et, autre exemple, dans le Demi-Arc surélevé dont le retour inclut de

raccompagner le pied et ne pas le lâcher.

Chaque détail a son importance tant sur le plan

corporel que sur les autres plans dont celui mental, en particulier. C’est

l’esprit des Fiches techniques qui vous sont proposées de façon régulière. En

effet, par exemple, revenir d’une posture, se connecter à son propre rythme

respiratoire naturel sont une exigence que chaque pratiquant doit s’imposer, ce

qui n’est pas facile. Ce contrôle est un très bon moyen de maîtriser le mental,

ce dont nous reparlerons lors des stages de mars et de l’été.

Autre exemple de rigueur couplée à la précision, la nécessité de se connecter à

son propre rythme respiratoire naturel. C’est une exigence que chaque pratiquant

doit s’imposer, ce qui n’est pas facile alors que cette rigueur consiste tout

simplement à laisser faire une fonction parfaitement naturelle. Cette précaution

due à cette exigence permet donc de ne pas provoquer d’essoufflement ni manque

d’air.

Bon sens.

Ce sont les deux derniers sens du mot qui vont

nous intéresser particulièrement. En effet, les lois dont il est question dans

le sujet qui nous intéresse ici, sont celles physiques, psychiques, mentales,

énergétiques qui gouvernent le fonctionnement de notre organisme dans son

entier.

Le principe de l’auto-étirement suit une logique très précise que vous retrouvez

dans mes cours. Dans la même lignée, l’étirement d’un côté du corps n’est pas la

recherche d’une flexion poussée de l’autre côté qui tasse le corps au lieu de

l’allonger.

Quant à l’exactitude et la précision, ce dernier mot fait partie du titre de cet

article.

Ainsi, tous les ingrédients sont là pour une saine pratique dès l’instant où on

a éliminé les autres sens de la “rigueur”. Elle conserve, ici, en ce qui qui

concerne mon activité professionnelle, un caractère que je qualifierai

d’humaniste en ce qu’elle sert l’humain et pas un système, ce dont nous

reparlerons lorsque je développerai la question de la tradition et de l’hérésie

dans un prochain article qui avait eu ses prédécesseurs dans les numéros 27, 50,

51, 87-88, 155 et d’autres encore.

Si

la rigueur prise dans ce sens humaniste est là, c’st bien parce qu’elle vient

compléter la précision qui ne concerne pas que le travail corporel et parce que

la mollesse n’a pas sa place sur la voie du Yoga. Même chose pour l’installation

d’automatismes qui deviennent incontrôlés et ne sont plus sous la gouvernance de

la conscience qui doit présider la pratique dans son ensemble et dans chacun de

ses détails, ce qui en fait la force et l’efficacité que l’on peut en retirer.

Si

la rigueur prise dans ce sens humaniste est là, c’st bien parce qu’elle vient

compléter la précision qui ne concerne pas que le travail corporel et parce que

la mollesse n’a pas sa place sur la voie du Yoga. Même chose pour l’installation

d’automatismes qui deviennent incontrôlés et ne sont plus sous la gouvernance de

la conscience qui doit présider la pratique dans son ensemble et dans chacun de

ses détails, ce qui en fait la force et l’efficacité que l’on peut en retirer.

En route.

La voie indienne n’a rien de mou. C’est ce que

dit le mot sanskrit “Stihra” qui définit la technique de Yoga.

La composante “Pada” qui se répète dans chacun des titres des quatre

chapitres du texte de base du Yoga, les Yoga-sutra-s, signifie bien que nous

sommes dans une

démarche

puisque ce mot veut dire “Pied”. Elle n’est surtout pas une stagnation ni

une vague somnolence. Un

autre texte de base déjà cité dit que l’on doit passer le corps au feu du Yoga.

démarche

puisque ce mot veut dire “Pied”. Elle n’est surtout pas une stagnation ni

une vague somnolence. Un

autre texte de base déjà cité dit que l’on doit passer le corps au feu du Yoga.

La nonchalance n’est pas de mise et c’est un inévitable effort dans le confort

qu’il exige du pratiquant. Sans elle, le travail n’aurait pas d’effet positif et

même pourrait apporter des désagréments sur tous les plans de l’être. La rigueur

posée par le texte de base du Yoga, est dans cette précision donnée de ne pas

aborder le Yoga avec paresse, doute. Il n’est pas accessible non plus si on fait

partie des gens qui

ne réalisent pas ce qu’ils ont a projeté ou qui changent souvent de projet

(Yoga-Sutra I, 30).

Les lois physiologiques.

Tout exercice doit être effectué dans le respect des lois physiologiques afin

d’éviter des risques articulaires, ligamentaires, musculaires ainsi que sur le

plan mental. L’exemple de la posture sur les talons évoquée plus haut qui doit

suivre le fonctionnement du pied, est parlant.

Autre exemple, pour prendre une règle précise et très importante, une de ces lois

physiologiques exige de ne chercher à muscler une zone du corps qu’à la

condition qu’elle ait une mobilité normale.

Un autre point important est que la rigueur n’a rien à voir avec la rigidité.

Ainsi, pour prendre un exemple concret et très pratique que mes pratiquants

habituels connaissent bien, lorsqu’on est debout et qu’il faut joindre les

jambes, il faut pour chacun, placer soit les genoux, soit les pieds en contact

sans chercher à forcer pour ressembler à l’image ci-contre.

Forcer les membres inférieurs à se joindre de manière parfaite selon la

définition de Françoise Mézières à propos des membres porteurs, n’est pas

souhaitable car cela créerait un forçage articulaire ou un déséquilibre des

appuis des pieds sur le sol.

Ne pas forcer correspond à la rigueur voulue du

respect du confort qui est bien là si on n’applique pas de pression inadaptée

dans l’attitude décrite précédemment.

Elle implique aussi le choix de la technique ou sa modification ou encore le

choix d’une variante afin que les effets soient accessibles pour tous.

L’élitisme n’est pas de mise mais le respect de chacun est une vertu de la

transmission.

Choisir, c’est renoncer…

On doit aussi choisir d’éviter certains

exercices de Yoga et laisser de côté ceux qui pourraient présenter un risque,

même hypothétique. Un exemple est celui des postures d’équilibre à choisir pour

que le pratiquant ne risque pas de chute. Dans le cas de personnes âgées ou

fatiguées ou ayant des problématiques particulières, il

vaut

mieux laisser complètement de côté ces techniques, même si elles sont

“célèbres”, l’aptitude à la stabilité pouvant être travaillée plus favorablement

par d’autre exercices et techniques.

vaut

mieux laisser complètement de côté ces techniques, même si elles sont

“célèbres”, l’aptitude à la stabilité pouvant être travaillée plus favorablement

par d’autre exercices et techniques.

On voit là l’importance de la logique et de l’épistémologie en tant que

philosophie de la connaissance ou façon de construire le savoir. C’est une

démarche importante pour ne pas faire ni faire faire n’importe quoi, d’où la

nécessité de, parfois, désobéir (Cf. l’article précédent).

L’évitement de risques se traduit aussi par les précautions à prendre comme par

exemple, lorsqu’on revient de la flexion avant avec les pieds écartés. Il est

conseillé de ne pas contracter des muscles qui ont été étirés au maximum de leur

possibilité. Il vaut mieux placer les mains sous les cuisses pour accompagner

les membres inférieurs dans leur retour à le position première. Ainsi, on évite

une contraction musculaire après un étirement maximum en flexion avant avec les

pieds écartés lorsqu’on décide de revenir.

Précision et justesse.

La précision implique celle sémantique et la

justesse des concepts propres à l’Inde, à la tradition du Yoga et aux systèmes

qui lui sont connexes et complémentaires sans équivoque ni confusion.

L’inconvénient est que certains clichés viennent parfois compliquer la

connaissance vraie sous-tendue par l’élan de recherche qui permet d’approfondir

l’esprit de la tradition aussi bien pour sa mise en pratique que pour sa

transmission lorsqu’on se destine à cette étape.

Le choix de

termes

exotiques a un côté séduisant rarement utile et pas toujours en rapport direct

avec leurs sens réels.

termes

exotiques a un côté séduisant rarement utile et pas toujours en rapport direct

avec leurs sens réels.

Dans cette même observation de la rigueur et de la

précision, contrairement à certains préjugés, il n’est pas question de tuer

l’ego, d’annihiler le mental, d’occire le désir ou encore d’anéantir

l’intellect.

Autre point, les connaissances intellectuelles et scientifiques, logiques,

s’appliquent tout à fait à l’apprentissage du Yoga, sa mise en pratique, son

enseignement et ne doivent surtout pas être rejetées. André Van Lysebeth disait

très justement, que la science n’avait jamais contredit ce que le Yoga proposait

comme enseignement.

Même dans ce

domaine, la rigueur est présente. Elle se trouve dans la manière de construire

ses connaissances et de développer et renforcer sa propre expérience.

Expérience et confort.

Le psychologue américain Carl Rogers disait :

“A mes yeux, l'expérience est l'autorité suprême. Ma propre expérience

est la pierre de touche de toute validité. Aucune idée, qu'il s'agisse de celles

d'un autre ou des miennes propres, n'a le même caractère d'autorité que mon

expérience. C'est à elle que je dois revenir sans cesse, pour m'approcher de

plus en plus de la vérité qui se développe graduellement en moi.”

Le

savoir assurant la compréhension de ce que l’on fait et du pourquoi, est

précieux en ce qu’il permet le fonctionnement harmonieux du corps et du mental.

Il a aussi une forte influence préventive car il est un support utile pour

comprendre ce que l’on fait, pourquoi et comment on doit le faire ainsi que ce

que l’on doit éviter. Ainsi, le confort a lui aussi sa rigueur dans le choix des

exercices.

Le

savoir assurant la compréhension de ce que l’on fait et du pourquoi, est

précieux en ce qu’il permet le fonctionnement harmonieux du corps et du mental.

Il a aussi une forte influence préventive car il est un support utile pour

comprendre ce que l’on fait, pourquoi et comment on doit le faire ainsi que ce

que l’on doit éviter. Ainsi, le confort a lui aussi sa rigueur dans le choix des

exercices.

Il en est ainsi de toute voie spirituelle et initiatique qui, dans une vraie

dynamique humaniste, doit permettre à chaque être d’évoluer sous le regard

bienveillant de son précepteur qui le guide d’une main ferme et douce à la fois.

Domaines.

Cette rigueur et cette précision sont

nécessaires à chaque étape de la progression en Yoga.

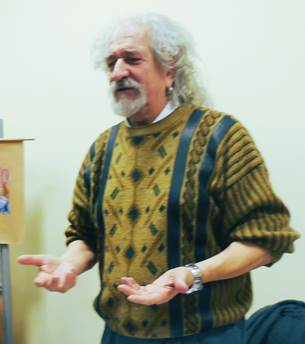

On

les retrouve au plan corporel avec le respect des lois physiologiques dont il

sera question l’été prochain. Elles sont présentes dans l’approche des

techniques respiratoires qui exigent que des conditions et des prérequis précis

soient assurés lorsqu’on les aborde. Parmi eux, il y a la mobilité de la colonne

vertébrale dorsale et la capacité d’expansion thoracique dont l’évolution est

visible sur les clichés datant de 1979 pour le premier et de quelques années

plus tard, sur celui de droite.

On

les retrouve au plan corporel avec le respect des lois physiologiques dont il

sera question l’été prochain. Elles sont présentes dans l’approche des

techniques respiratoires qui exigent que des conditions et des prérequis précis

soient assurés lorsqu’on les aborde. Parmi eux, il y a la mobilité de la colonne

vertébrale dorsale et la capacité d’expansion thoracique dont l’évolution est

visible sur les clichés datant de 1979 pour le premier et de quelques années

plus tard, sur celui de droite.

Comme on peut le voir sur le cliché, mon

thorax

s’est modifié par un travail précis, intense et un respect absolu des lois

physiologiques gouvernant mon propre corps. Il en a été question de façon

détaillée dans Drish 167-168.

thorax

s’est modifié par un travail précis, intense et un respect absolu des lois

physiologiques gouvernant mon propre corps. Il en a été question de façon

détaillée dans Drish 167-168.

Même chose sur le plan mental où on doit

exiger d’attendre l’acquisition ferme du calme mental durable avant de vouloir

se lancer dans des pratiques méditatives. La

dimension spirituelle exige, même si cela n’est pas dit, de respecter l’autre

qui ne pense pas comme nous et ne semble pas suivre de démarche du même ordre.

Dans le cas contraire, un esprit élitiste se développe, contraire à l’humanisme

nécessaire et mène à l’intolérance et au rejet de l’autre.

Ces défauts n’ont rien à faire en Yoga.

Encore une fois, on le voit bien, précision et rigueur

sont la condition du respect de l’ensemble corps-mental et de son fonctionnement

normal et optimal : elles ne laissent pas de place à la rêverie, au fantasme ni

à l’évasion.

Et encore…

La rigueur exige, si on veut vraiment progresser dans le Yoga et en retirer un

maximum de bénéfices, de travailler au contrôle de zones que l’on a tendance à

crisper ou bouger sans le vouloir (mains, pieds, gorge, bouche, mâchoires…).

Pour l’enseignant, la recherche est très importante afin de savoir sentir et

pouvoir comprendre ce que vit le pratiquant. C’est une des raisons qui font que

la visite de certains musées fait partie de leur formation : l’observation de la

précision des gestes et postures de pierre, permettent de mesurer les forces en

présence, de considérer les appuis, de voir l’énergie engagée dans un corps figé

pour l’éternité par le ciseau des sculpteurs.

Ce

sens de l’observation va définir son travail comme étant empreint de deux

qualités qui sont la pesanteur et la légèreté. Pesanteur car il y a une

véritable robustesse des connaissances et légèreté du fait de la facilité avec

laquelle il l’utilise et la manie.

Ce

sens de l’observation va définir son travail comme étant empreint de deux

qualités qui sont la pesanteur et la légèreté. Pesanteur car il y a une

véritable robustesse des connaissances et légèreté du fait de la facilité avec

laquelle il l’utilise et la manie.

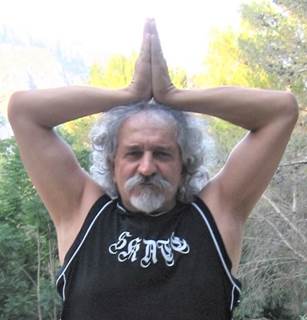

précision pédagogique sur la bonne

position corporelle entraîne la rigueur nécessaire du rappel des bons placements

du corps, du positionnement de chaque zone dans ses interactions avec les autres

segments corporels.

Un exemple est celui de “Anjali” si simple et pourtant si difficile à bien

exécuter puisqu’il s’agit d’amener les mains jointes au sommet de la tête.

Souvent, sans qu’on en soit conscient, la tête bouge alors qu’elle ne le doit

pas.

Il y a

aussi, autre point très important, la fixité du regard qui influence directement

la statique du corps, le travail des muscles posturaux et le contrôle mental en

même temps qu’il en est la marque.

Enfin, la rigueur est dans le choix de l’enseignant qui a la responsabilité de

ce qu’il transmet avec assez de précision pour l’adapter ou pour éviter de faire

pratiquer des techniques non souhaitables. Il a aussi le devoir d’accomplir un

travail de connaissance de soi sans lequel il lui est impossible de guider

sérieusement les autres sur ce chemin personnel exigeant.

Enfin, sa transmission doit se faire en faisant en sorte de corriger, rectifier,

aménager ce qui doit l’être chez le pratiquant, même expérimenté, dont il a la

charge sans pratiquer en même temps, bien entendu.

En

conclusion…

En

conclusion…

Précision et rigueur concernent en premier, le

travail sur soi. Acquérir et développer en permanence des connaissances tout au

long de sa propre vie, en font partie.

C’est l’étude de soi, “Swadhyaya” qui est faite de la recherche sur

soi-même et l’étude régulière de tout ce qui touche à l’humain afin de mieux le

servir. Cette action est accompagnée de bienveillance et de respect qui sont les

conditions pour pouvoir accepter le monde tel qu’il est, les humains tels qu’ils

sont et de se libérer de toute prétention de vouloir les changer.

L’essentiel est avant tout, comme disait Gandhi, de se changer soi-même.

Cette pensée correspond à ce qu’écrivait le psychanalyste Carl Gustav Jung, que

“Le Yoga c’est la transformation de l’âme”, ce dernier terme étant pris

au sens de psyché.

Ce sera un de mes thèmes de conférence en 2024.

Bonne route !

Cet article est paru dans la revue

Drish n°176

parue en janvier 2024.